実績Performance

-

2024年度

株式会社フィールトラスト

実証テーマ

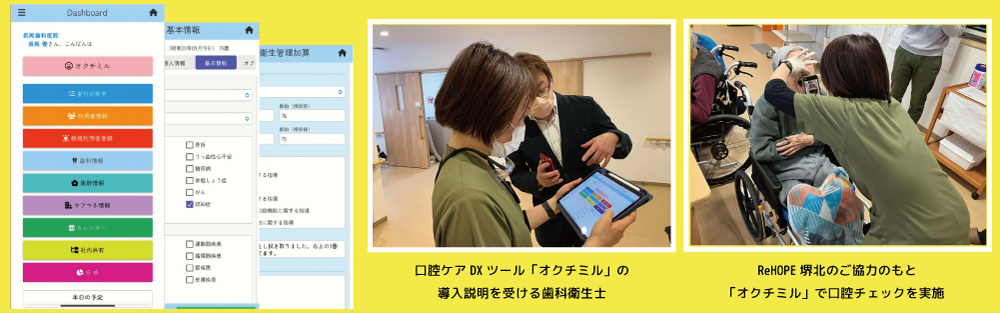

介護歯科連携。高齢者の口腔を地域で見える化。AI活用で早期発見「オクチミル」の開発

実証概要

訪問歯科と介護施設の連携を深め、口腔ケアのデジタル化を推進することをめざす。AIによる口腔状態の可視化ツール「オクチミル」や、3Dプリンタを活用した義歯製作「デジタルデンチャー」を導入し、歯科受診の促進と医療・介護現場の負担軽減、そして高齢者の健康寿命の延伸を図る。

実証フィールド

歯科医院:諏訪ノ森歯科・矯正歯科

介護施設:ReHope堺北

大阪市・高石市・豊中市の歯科医院・介護施設にもご協力いただきました。実証レポート

堺市発、医療DXで変わる口腔ケア─訪問歯科と介護施設がつながる新しい連携モデル

超高齢社会を迎える中、高齢者の口腔ケアの重要性が高まっている。特に、誤嚥性肺炎や低栄養、口腔機能低下などは健康寿命に大きく影響する要因であり、訪問歯科と介護現場との連携が今後ますます求められる。本実証では、株式会社フィールトラストが、AIによる口腔状態の可視化ツール「オクチミル」および3Dプリント技術を活用した義歯製作「デジタルデンチャー」を堺市内外の複数施設に導入し、口腔ケアのDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んだ。

実証の結果、介護施設における口腔ケア記録の簡素化と歯科医師との情報連携の効率化が図られ、介護スタッフの負担軽減につながった。また、オクチミルの導入により、家族や介護スタッフが口腔の変化に気づきやすくなり、歯科受診の促進が期待されることが示された。デジタルデンチャーにおいては、従来40日以上を要していた義歯製作が最短1週間まで短縮され、再製作や調整も容易になるなど、QOL向上に寄与する成果が得られた。

今回の実証を通じて、堺市が進める地域医療・介護連携のモデルケースとして、医療DXの実装可能性が確認された。今後は、堺市での実績をもとに、全国への展開を視野に入れるとともに、堺市内での営業所設置や拠点整備を含めた事業化の検討を進めていく予定である。

今後の展望

本実証で得られた成果をもとに、オクチミルおよびデジタルデンチャーの事業化を堺市から本格的に推進していきたい。今後は堺市内での導入拡大を足がかりに、全国の介護施設・訪問歯科への展開を図るとともに、地域密着型の営業所設置も検討している。また、オクチミルおよびデジタルデンチャーの事業化・市場化を加速するため2025年中の新法人の立ち上げも考えている。医療・介護現場におけるDXのロールモデルとして、堺発の新たな医療インフラの構築をめざす。

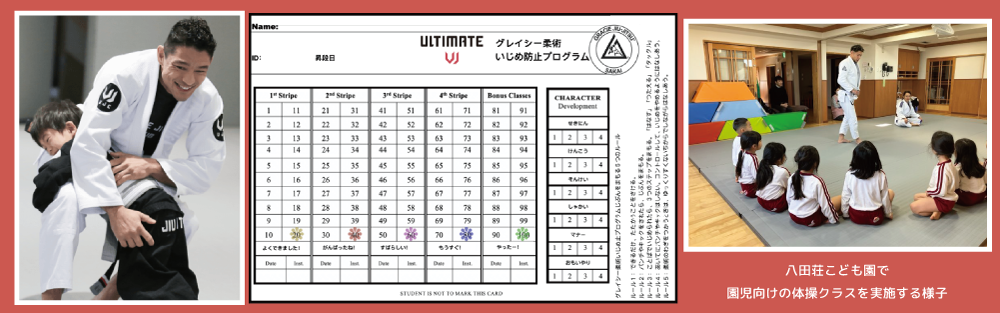

株式会社UJC リベルダージ

実証テーマ

柔術の護⾝術を活⽤した幼児教室で親⼦の⼼の成⻑を育み、幼児の体⼒向上を⽬指す

実証概要

⼦どもの体⼒向上や健康的な⽣活習慣の確⽴、⾮認知能⼒の涵養を⽬的に、3〜5 歳の幼児とその親を対象にした幼児教室で効果を数値化し、発達段階の⼦どもに有益であることを検証する。

実証フィールド

堺市⼦育て⽀援施設さかいっこひろば

社会福祉法⼈みどり会幼保連携型認定⼦ども園 ⼋⽥荘こども園

UJC リベルダージスクール実証レポート

柔術を活用した親子参加型の運動プログラムで、幼児の体力向上と非認知能力の変化を検証

近年、都市化の進行とともに、幼児の運動不足が深刻な課題となっており、幼少期からの運動習慣の確立が求められている。そこで今回、3~5歳の幼児とその保護者を対象に、身体の使い方や判断力、礼儀を学ぶ手段としても広く活用されている柔術を活用した運動プログラムを導入し、その効果を数値化する実証を行った。

① 体力向上の効果

実証期間(2023年12月~2024年3月)に、3つの実証フィールドで計83名が参加。体力測定(長座前屈、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、反復横跳びなど7項目)を実施した結果、測定項目の約7割で向上が見られた。特に、体幹の安定性や姿勢改善、敏捷性向上が確認され、幼児期からの適切な運動の重要性が示された。② 非認知能力の変化

スクール独自の「キャラクター開発プログラム」を導入し、「責任」をテーマとした行動指針を取り入れた。子どもたちは「開けたら閉める」「電気を消す」などの生活習慣を意識しながらポイント制のゲームに取り組み、協調性や自己管理能力の向上が確認された。また、⽂部科学省や教育機関で評価ツールとして利⽤されているSDQ(Strength and Difficulties)などを活用した測定では、7名中5名の点数が改善し、情緒的安定や社会性の向上が確認された。③ 参加者の受け入れとプログラムの調整

柔術に対する「格闘技」という先入観を払拭するため、「親子ふれあい体操」としてプログラムを再構成。親子の触れ合いを重視することで、護身術を取り入れた運動として受け入れられ、参加意欲の向上につながった。今後の展望

今回の実証を通じて、幼児向け護身術プログラムの有用性が確認された。今後は、堺市内のこども園や教育機関との連携をさらに強化し、地域での継続的な導入モデルを構築することで、事業の安定性と信頼性の向上を図る。将来的には、堺発のプログラムとして他自治体への横展開をめざすとともに、インストラクターの育成や新たな拠点の開設を通じて、事業の拡大と持続的な成長を進めていく。最終的には、「堺に生まれ育った子どもなら、みんな護身術が学べる」社会の実現をめざし、幼児期からの健やかな運動習慣の定着に貢献していきたい。

株式会社mairu tech

実証テーマ

人生100年時代の持続的な医療体制の構築に向けた、「mairu」による医療・福祉モビリティ展開モデルの社会実証

実証概要

福祉タクシーや民間救急などの支援付き移動サービスの利便性向上をめざす「mairuシステム」を療養期病床を有する医療機関をメインにご活用いただき、実際の使用環境における問題点を洗い出し、システムの実用性と効果の向上をめざしてユーザーインターフェースの改善・新機能などを検証する。

実証フィールド

堺市内医療機関および高齢者福祉施設(計12機関)

実証レポート

搬送予約のデジタル化により、地域医療と利用者の負担を軽減するシステムの有効性を検証

高齢化が急速に進行する堺市において、非緊急の医療・福祉搬送の効率化は喫緊の課題である。特に、急性期から回復期、療養期といった病院間での転院搬送や、退院時の搬送が多く発生している現場では、電話による予約調整が主流であり、病院職員や患者家族にとって大きな負担となっている。

このような課題を背景に、開発を進める搬送予約・配車システム「mairuシステム」のユーザーリサーチおよび機能検証を堺市にて実施した。本システムは、非緊急搬送における予約作業を数秒で完了できることを特徴とし、搬送情報の見える化や一元管理を可能にするものである。今回の実証では、堺市内の12の医療・福祉機関の協力を得て、予約担当者であるメディカルソーシャルワーカーや看護師、患者家族などへのインタビュー調査を行った。調査の結果、夜間や休日における搬送の確保が難しいこと、事業者ごとに異なる料金や対応内容の把握が困難であることなど、従来の運用における課題が明らかになった。

これらのフィードバックをもとに、「mairuシステム」のUI/UX改善にも取り組み、より直感的な画面設計と分かりやすい情報表示をめざした改修を行った。実際にシステムを試用した医療現場の担当者からは、「操作が簡単になった」「確認の手間が大幅に減った」といった肯定的な評価が得られた。地域内での搬送手配がスムーズになることで、病院の業務負担の軽減だけでなく、患者やその家族の不安解消にもつながることが示唆された。

今後の展望

本実証を通じて、医療・福祉搬送のデジタル化が地域医療の現場で実用的かつ効果的であることが確認された。予約手続きの効率化により、病院職員や患者家族の負担軽減が図られ、安心して利用できる搬送体制の構築が期待される。

今後は、急性期病院に限らず、療養型施設や介護施設にも導入を広げることで、堺市内における搬送インフラの整備が進み、介護事業の活性化にもつながると考えられる。また、需要に応じた民間救急の拠点整備も視野に入れることで、夜間や休日の対応力が向上し、地域全体の医療・福祉サービスの質の底上げが期待できる。

さらに、堺市での営業所設置や、今回得られた実証成果を基にした事業化も前向きに検討しており、将来的には堺発の先進的な搬送サービスモデルとして、他地域への展開も視野に入れている。

サンリット・シードリングス株式会社

実証テーマ

ネイチャーポジティブ社会化をめざした地域の生物多様性ネットワークの可視化

実証概要

土地の湿潤度や緑被地などの様々な地形データ(GIS)をベースに、土壌の微生物DNA解析結果と生物の専門家の知見を組み合わせることで、ビオトープを作るのに適したエリアを予測できる”生息地ポテンシャル地図の堺市版”を作成、マップの有用性について検証する。

実証フィールド

堺市全域および南部丘陵の緑地保全エリア

協力:堺市公園緑地整備課実証レポート

生物多様性のポテンシャルを可視化し、持続可能な緑地の未来へ

都市化が進む中、生態系の維持は重要な課題となっている。特に、堺市南部丘陵緑地のような自然豊かなエリアでは、生物が生息しやすい環境を維持することが、生物多様性の確保だけでなく、防災や気候変動対策にもつながる。サンリット・シードリングス株式会社は、土壌微生物DNA解析やGIS(地理情報システム)データを活用し、生物多様性ポテンシャルの可視化に取り組んだ。

実証の結果、南部丘陵の緑地が都市部の生態系ネットワークにおいて重要な役割を果たしていることが明らかになった。特に、蝶類の移動距離を基準に緑地のネットワークを可視化したところ、大規模な緑地が少ない都市部でも、小規模な緑地が連続することで生物が移動しやすくなることが確認された。また、土壌微生物DNA解析の結果、堺市の森林には西日本の里山と同等以上の多様な菌類が生息しており、土壌の豊かさが生態系の維持に寄与していることも示された。

今回の実証により、堺市が推進する「堺の森活」のような取り組みの重要性が再確認された。かつて里山として利用されていた南部丘陵の緑地は、現在では手入れが行き届かず放置されるケースが増えている。しかし、適切な管理を行うことで、緑地は生態系の重要な拠点としての機能を取り戻し、地域の環境を改善する可能性がある。

今回の実証の成果を活かし、堺市の緑地保全活動や生物多様性の維持に関する議論を深めていくことが期待される。詳細はこちらをご確認ください。

堺市の生息地ポテンシャルマップについて(サンリット・シードリングス)今後の展望

堺市内に本社や事業所・工場を有する企業のサステナビリティ情報開示にあたり、堺市内の環境、特に南部丘陵地における里山管理活動との連携が重視される流れが来ることを期待している。そのような機運を醸成するための火付け役として動く金融関係のセクターとも連携し、本事業成果を活用したサステナビリティ情報開示支援サービスを、対象企業に提供できるよう整備を行っていきたい。

-

2023年度

株式会社ルーアンライト

実証テーマ

放課後の習い事に「こどもだけの料理教室ゆめつぼ」の導入

実証フィールド

社会福祉法人まほろば 御池台こども園

実証レポート

調理動画を教材に、子どもが1人で冷蔵庫にあるもので料理ができるスキルを学べる独自メソッド「POSICOOK」を開発するルーアンライトは、運営する子どもだけの料理教室「ゆめつぼ」をフランチャイズ展開し、社会スキルを学ぶ場にすることを目指している。

場所があれば加盟したいという声があったことから、堺市内の保育園と自治体の協力を得て、フランチャイズ化に必要なニーズ確認と料理メニューの検証、オペレーションの確認を行った。実証実験の様子は、地元CATVや地域で配布されるフリーペーパーで紹介され、サービスの認知にもつながる結果となった。

実証の成果

料理メニューや運営に関する課題が明確になった。チラシやポスティングより、SNSの集客効果が高いことがわかった

実証の結果、地元メディアで紹介されるなど認知向上につながったという株式会社ルーアンライト 大坪さやか氏(左)

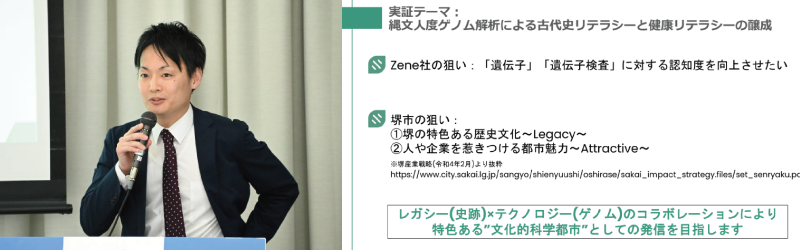

株式会社Zene

実証テーマ

縄文人度ゲノム解析による古代史リテラシーとゲノム解析による健康リテラシーの醸成

実証フィールド

「イノべる!なかもず2023」inモズキタ

実証レポート

ゲノム解析と法律に精通したディープテック型企業のZeneは、行動変容を促すことを目的としたヘルスケア遺伝子検査サービス「Zene360」を提供している。実証事業は、Zene360のオプションにあたる縄文人度解析を通じて、古代史リテラシーと健康リテラシーの向上につなげるというユニークな内容になっている。

方法は中百舌鳥で行われたリアルイベントで検査キットを配布し、ゲノム検査の結果とあわせてアンケートを行ったところ、健康と古代史の両方に興味を持つきっかけになったといった好意的な意見が得られた。発表会ではアンケート結果の詳細も紹介され、縄文人度解析は自己のルーツや健康リテラシーの興味の喚起にある程度つながることがわかった。また、検体の回収率は配布数の約半分であったことやUI、UXなど、サービスの改善点も見えたとしている。

実証の成果

一般の方から直接意見やアンケートを収集できた。生活習慣の改善など健康リテラシーの向上につながることが確認できた。

中百舌鳥で行われたイベントで検査キットを配布しアンケートを行ったところサービスなどの改善点が見えたという株式会社Zene 三次顕弘氏(左)

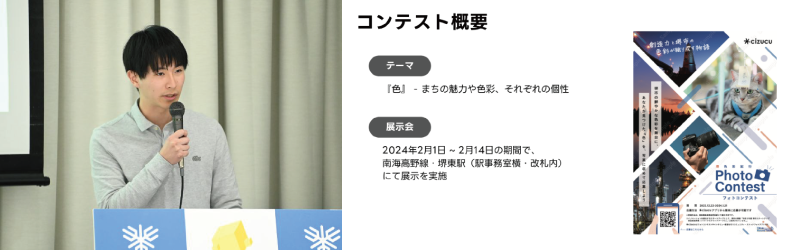

株式会社cizucu

実証テーマ

コミュニティ・ストックフォトアプリ「cizucu」を活用した地域住民とともに創り上げる魅力発掘・発信フォトコンテスト

実証フィールド

堺市全域、南海高野線 堺東駅(展示会場)

実証レポート

撮影した写真をストックフォトとして投稿できるコミュニティ・ストックフォトアプリ「cizucu(シズク)」は、素材を集めるために開催しているフォトコンテストをリアルな場とも連携し、マーケティングリサーチにもつなげるアイデアを検証した。「色」をテーマに堺市の魅力を住民や観光客から集めるフォトコンテストを開催し、オンラインとあわせて南海高野線の堺東駅で2週間の展示会を実施した。

結果は、過去に500回以上行われたコンテストよりも応募数が増え、連動するインスタグラムのリーチも上がり、検証したいポイントもクリアできたという。アプリに使われるAIタグ付けなどの機能は自社で開発していることから、今後は生成AIの組み込みや開発に応用することも検討していきたいとしている。

実証の成果

応募者1人あたりの応募点数が高く、応募者の熱量が高かった。地域限定型ビジネスモデルの可能性を実感できた。

今後は生成AIの組み込みや開発に応用することも検討したいという株式会社cizucu 太田優成氏(左)

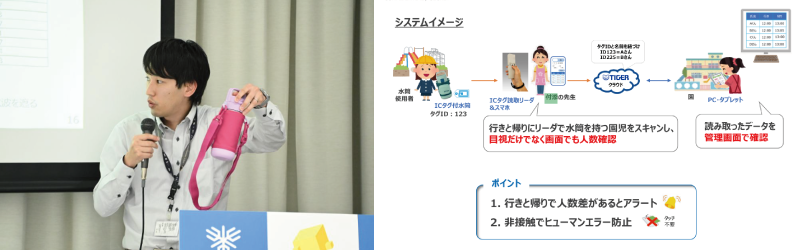

タイガー魔法瓶株式会社

実証テーマ

「ハンディ型」ICタグ読取リーダで「ICタグ付水筒」をスキャン・記録し、園外保育時の園児置き去りを防止

実証フィールド

社会福祉法人鳳会 鳳西こども園

実証レポート

創立から100周年を迎えたタイガー魔法瓶は、社会課題解決によるニーズ創出に向けて、ICタグ付水筒を用いたバスの置き去り防止サービスの実装に取り組んでいる。ICタグ読取リーダーとスマホで付添の先生が目視以外に自動で園児を確認でき、行き帰りで人数に差があるとアラートで通知し、離れた場所でも確認できる。堺市内のこども園で約2カ月の実証を行い、システムの精度や使い勝手などを検証したところ、システムの改善点や実用化のヒント、共創パートナーの募集から今後の展望までさまざまな発見につながった。

実証の成果

ICタグの読取精度など技術的課題を確認できた。保育士、保護者の生の声を聞くことができた。

堺市内での実証でシステムの改善点や実用化のヒントなどさまざまな発見があったというタイガー魔法瓶株式会社 前田雄太氏(左)

-

2022年度

株式会社 Velodash Japan

実証テーマ

サイクリングアプリ「Velodash」を活用した地域の魅力発信とデータ分析

実証フィールド

堺市内を実証フィールドとして利用

実証レポート

訪れたくなる地域を目指して「観光×スポーツ」でインバウンド促進

新型コロナウイルスの流行が観光業界に与えた打撃は非常に大きく、未だに以前の状態には戻っていない。今求められているのは観光の新しい切り口とともに、サステイナビリティに配慮したサービスだ。

Velodash Japanの関口大樹さんは、人口減少や少子高齢化が進むなか、国内の各地域を持続可能なカタチで維持、発展させていくために地域外からの外需を取りこむ必要性を考えていた。関口さんは大学院留学から台湾に在住。個人で日本向けインバウンドの事業をしていた経験を買われて、日本の訪日インバウンドITスタートアップに入り台湾事業を展開。そこで出会った台湾発のサイクリングアプリ「Velodash」に可能性を見出す。このアプリは走行距離の記録やルート案内にとどまらず、仲間とイベントに参加したり、位置情報の把握、チャット、コース作成などコミュニケーションを生む機能を搭載する。「日本では観光においてスポーツはまだ未開発のジャンル」と帰国後、国内展開に着手する。

以前から「自転車の街」として堺市には着目し、観光地としての潜在能力も実感していたという。「堺市のサイクルシティ推進部の方とも話をし、何かやりたいと考えていて。以前から何度も現地に足を運んでました」。そこで見えてきた堺市の課題として、ヨコの移動手段の弱さと、宿泊や長期滞在の少なさをあげた。今回のイベントではアプリを活用し、ヨコの移動や観光周遊を促進した。また1月30日˜2月12日の開催に先駆け、発表されたプロモーション動画も、従来と違った角度で堺の魅力を伝える。名所旧跡の紹介ではなく、公園やカフェ、灯台や美しい街並みをサイクリングで周遊する映像は新しい堺の姿を照らしだす。「堺のイメージが変わった」という声も多く、参加者47名のうち半数以上が堺市外在住だった。その中には日本在住の外国人もおり、地域の魅力を敏感に感じ、地場産品の買い物も積極的に楽しむ姿が見られた。「彼らは訪日インバウンド観光客のテストケースともいえるので、今回のイベントを通じて堺の魅力が海外に広まる可能性を感じました」

参加者から集めたデータを分析すると、面白い結果が出た。「チャット機能を使用して、私も知らない地域の魅力を発信している方もいて。これは今後に活かせる気がします」。イベントを振り返ると準備期間が短く、タイミングよくPRを打てなかったという反省もある。同時にまだまだアプリの精度を上げる必要性も感じた。今後はイベントの協力施設を増やし、実施期間も長期化をめざす。さらに地域の商品を海外に販売する越境EC事業も手がけたいとも。「そして2025年大阪万博で、公式アプリや事業者となることが目標です」と語った。

株式会社Velodash Japan | 代表取締役CEO | 関口 大樹 氏

株式会社Velodash Japan | 代表取締役CEO | 関口 大樹 氏

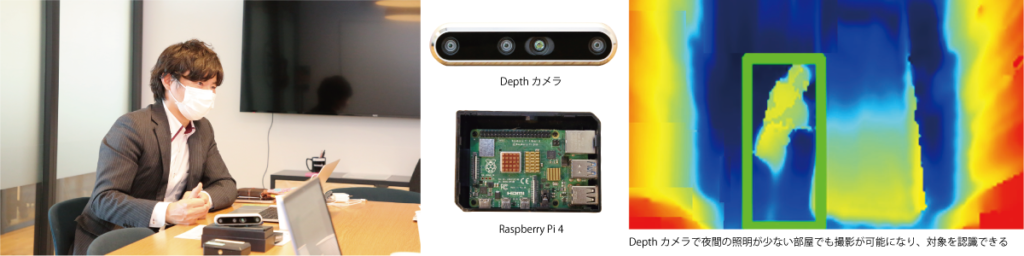

株式会社 アプリズム

実証テーマ

Depthカメラを活用した介護支援システム「ミマモリズム」の実証

実証フィールド

株式会社ピースフリーケアグループ ピースフリー堺

実証レポート

危険につながる体勢を感知AIが見守り、介護をサポート。

高齢者施設内における事故のおよそ6割が転倒によるもの。介護スタッフは昼夜を問わず居室への見回りが必要となり、深刻な人手不足のなか大きな負担を抱えている。団塊の世代が後期高齢者となる2025年問題も間近に控え、問題は山積みだ。これらにAIの技術で課題解決をかかげるのが、2011年に創業した株式会社アプリズム。本業としていた業務系システム開発の領域から、本格的にAI領域に取り組み、アプリやソリューションを開発してきた。

そのひとつ「ミマモリズム」は、Depthカメラ(深度カメラ)を用いて取得した画像情報をAIモデルに連携し、転倒など対応が必要と思われる行動を検知して介護士に通知する、シンプルな構成。「物理的にもコスト面でもスリム化し、導入のハードルを下げたものです。またDepthカメラは深度データで撮影対象を捉えるため、RGBカメラ(カラー画像)とは違いプライバシーに配慮できます」と上河綾佑輔さん。今回は住宅型有料老人ホームのピースフリー堺を実証事業の場とし、起き上がる際に転倒のリスクがある入居者に協力いただいた。まず入居者の部屋にDepthカメラを1台設置。クラウドサーバーを通じて、被介護者の状態表示や行動(転倒、離床)が2名の介護士のデバイスに通知される。どちらかがアラート通知メール内の「対応するボタン」を押すとアラートが解除され、ボタンを押していないもうひとりの介護士には対応不要の通知が飛ぶ。実証事業は2つのフェーズに分けて実施。

まず第1フェーズ(9月29日˜10月8日)では、AIアルゴリズムの検知精度の確認。施設内で取得したデータを社内に持ち帰り解析すると、深度画像に含まれるノイズや、アルゴリズム自体の影響で床面の検出がうまくいかないなど課題を洗い出すことができた。こうした結果を受けて第2フェーズ(12月9日˜12月26日)では、改良を加えたアルゴリズムをもとに、現場にて実運用で利用できるか否かの検証を実施。

結果「想定以上に課題が浮き彫りとなり、今後に生かせる良い経験を積むことができました。期間中、転倒インシデントは発生しませんでしたが、アラートを受けて補助に間に合うケースもあったため、精度が高くなれば実用性はあると思います」。また介護士からは使用感について「シンプルで良い」とされつつも、さらに高い検知精度が求められた。「今回の結果を踏まえ、引き続き介護施設と情報交換を重ねて実証実験をできればと思ってます。施設側からの反応から方向性は間違っていないという手応えもありますので、将来的な製品リリースに向けて、さらにブラッシュアップしていきたいです」

株式会社アプリズム | 先端技術開発部 | 上河 綾佑輔 氏

株式会社アプリズム | 先端技術開発部 | 上河 綾佑輔 氏

株式会社 FMCC

実証テーマ

スマホのカメラで自律神経機能を評価できるアプリ「ヒロミル」の客観的な評価方法の確立

実証フィールド

太陽パーツ株式会社

実証レポート

自律神経の“見える化”で、より正確なストレスチェックを。

近年、私たちを取り巻く社会情勢や労働環境は急激な変化をみせている。それによって、強い不安やストレスを感じる人も年々増加傾向にある。対策として2015年に労働安全衛生法が改正され、従業員50名以上の事業所ではストレスチェック検査の実施が義務化した。だがこれは自記式で、客観的な評価方法が求められていた。そこに新たな指標を打ち立てたのが、疲労科学、自律神経機能評価の第一人者である倉恒弘彦さんだ。

厚生労働省や文部科学省の研究班で疲労を客観的に評価することを目的に、自律神経機能評価、睡眠覚醒リズム解析などの研究をおこなってきた倉恒さん。そこで得た知見を特許化するために疲労科学研究所を、さらに取得した特許や知見・技術で社会に貢献するべく2008年に株式会社FMCCを設立した。「自律神経機能と健康との関係を調べたところ、自律神経系の活動は心身の疲れ、睡眠障害、メンタルヘルス障害などに陥ると低下することがわかってきました」。そこで客観的な疲労ストレスの評価法である自律神経検査としてセンサーを使い、自律神経評価の見える化を進め、2020年にいつでも、どこでも、簡単に測定できるアプリ「ヒロミル」をリリース。

これはスマートフォンのカメラ機能を使って脈拍の間隔をとらえ、その「ゆらぎ」から自律神経機能を評価する技術で、自律神経と疲労の実態が一目瞭然。今回はアプリにおける疲労・メンタルヘルスの客観的評価法を実証するためのトライアルとなる。実証の場を提供したのは、機械部品や住宅設備機器・医療機器などの機構部品を扱う太陽パーツ株式会社。健康経営を実践する同社から101名が参加した。問診と、始業時、昼休憩の前、終業時と毎日3回のヒロミルによる計測がおこなわれた。

「12月5日˜19日の10日間で、参加者がほぼ脱落することなく実証を終え、エビデンスと呼べるレベルのデータが取れました」と倉恒さんは振り返る。「周波数分析による自律神経活動指標とローレンツプロット法から得られる自律神経活動指標との間に、強い相関が確認でき、アプリの信頼性が高まった。これが今回いちばんの収穫です」。また計測開始数秒間は脈波のピークをうまく検出できなかったが、改善策が明らかになり、自律神経解析を開始するタイミング条件を明確にできた。自律神経の“見える化”を実現した「ヒロミル」は、ストレスのない労働環境で健康経営をめざす企業にとってますます欠かせないものになっていくはずだ。

FMCCではともに実証をおこなう企業を募集中。自律神経の見える化という技術はさまざまなシーンで応用可能で、実証を重ねれば重ねるほど、その可能性は広がるだろう。

【写真手前】 株式会社 FMCC | 代表取締役 | 倉恒 弘彦 氏

【写真手前】 株式会社 FMCC | 代表取締役 | 倉恒 弘彦 氏

Senxeed Robotics 株式会社

実証テーマ

AIコミュニケーションロボットと人(販売スタッフ等)が共存する空間におけるロボットの効率化検証

実証フィールド

堺伝匠館

実証レポート

訪れたくなる地域を目指して「観光×スポーツ」でインバウンド促進

人々の生活を支援するためのサービスロボットは現在、世界中で急速に普及している。新型コロナウイルスの流行による非接触サービスのニーズから、その需要は増え続けるいっぽうだ。そんな人とロボットが共生する社会の創造をめざすのが、Senxeed Robotics株式会社。国内だけでなくASEAN全域でのサービスロボットのローカライズや分野別アプリケーション開発などトータルで提供している。今回の実証実験は全世界で導入されている、AIコミュニケーションロボット「Cruzr」を使用。堺の伝統産業を一堂に集めた施設「堺伝匠館 SAKAI DENSHOKAN」を舞台に2022年10月19日˜2023年1月26日と2ヶ月近く実施された。

「Cruzr」の仕事はまず、刃物売り場を5つのスポットに分けて説明しながらツアーする堺伝匠館刃物ガイドツアー。「研ぎ場の前では実際に研いでいる映像を流し、移動中にクイズをするなど子どもも楽しめる内容にしました」と語る田口大悟さん。対してエリック・シュヴァリエさんも「職人の仕事を映像で楽しんでいて、また来たいという空気になっていた」と同感する。さらに館内で刃物を販売する事業所をロボットの中にリスト化し、開催イベントの紹介もした。人気だったのはダンス。「Cruzr」がリズミカルにダンスを踊る姿はとても愛らしい。「当館は外国人客も多い。彼らは日本=ロボットの国のイメージがあるので、実際にそこにいたら大喜びですよ」(エリックさん)。その点に関しては課題を感じたと田口さん。「今回は外国語対応が間に合わなかったのですが、複数言語の対応は必須だなと実感しました」

終了後、ログを解析して出た「会話回数:559回」とい数字に驚いたという。ほかの実証事業より段違いに多い。今後は設置場所や客層にあわせて内容も変えていけば面白いと考えている。「家族連れの場合、お父さんは私たちの説明を聞いて刃物を吟味し、子どもはロボットと遊んで過ごすこともあり、1組あたりの滞在時間も増えました。まだ完全には接客をまかせられないけど、ロボットとは良いパートナーになれそうです」(エリックさん)。「堺伝匠館の方たちが、前向きに協力してくれたおかげで、とてもいいコンテンツができあがりました」と田口さん。刃物事業所の紹介やビデオの作成など、ほかの観光地施設でも活用できそうなソリューションも生まれた。今後は全国の伝統産業品売り場や観光地案内スポットを、ロボットを使って盛り上げていきたいと考えている。

堺伝匠館にて 【左写真・右側】 Senxeed Robotics株式会社 | 営業・マーケティング | 田口 大悟 氏 と

堺伝匠館にて 【左写真・右側】 Senxeed Robotics株式会社 | 営業・マーケティング | 田口 大悟 氏 と

【左写真・左側】 公益財団法人 堺市産業振興センター|海外需要開拓コーディネーター | エリック・シュヴァリエ(Eric Chevallier) 氏 -

2021年度

株式会社 フツパー

ビジネスアイデアの概要

工作機械に振動センサを設置し、振動データをAIに学習させることで、故障の予兆を検出し、異常が起こる前にアラート等を出すシステムを構築し、工場の生産性向上を図る。

実証概要

工作機器取付用の振動センサを使用し、職人のスキルを可視化することで異常検知ソリューションを作る。

実証フィールド

株式会社浪速工作所(堺市のプラスチック金型メーカー。金型の設計・製作、製造機器等の生産)

実証結果

振動センサからデータを取得し、振動データを現場で表示するというシステム及びハードウェアを開発し、現場において稼働済。感覚値と合うデータが取れていることが確認され、可視化という部分の目標は達成した。今後サービス化に向けた機能面追加等を検討する。

(代表取締役 兼 CEO大西 洋氏)

株式会社 泉州村上技術士事務所

ビジネスアイデアの概要

自社で開発した無線圧力センサーによるIoTプラント監視システムを使い、設備点検の人員をIoTデ

バイスで代替し、生産性の向上を図る。

実証概要

IoTプラント監視システムのサービス化のためのフィールドテストによる通信安定性と寿命の検証、課題の

抽出をする。

実証フィールド

堺・泉北ベイエリア新産業創生協議会(堺・泉北臨海コンビナート内の石油・化学系企業等で構成)

の協力の元、三井化学株式会社 大阪工場にて実施した。

実証結果

本実証を通して、通信安定性は目標値を超える結果を出すことができた。

データの受信成功率は99.7%(1333回成功/1337回中)、デバイスへのメッセージ送信成功率は

100%(10回成功/10回中)となった。

またユーザーからは、取り付け・運用に手間がかからないという好評価を受けた。

今後、実証実験のコメントを基にシステムの利便性を高め、化学、エネルギー産業等のプラント事業者に

向けてビジネスを展開していく。

(代表取締役 村上 和之氏)

Rehabilitation3.0 株式会社

ビジネスアイデアの概要

複数のセンサーデバイスを使用し、身に着ける、布団の下に設置するといった方法で睡眠時に自動で睡眠状態をセンシングする。そのデータを開発したシステムでAI分析し、運動やストレッチなどのフレイル予防等に向けた改善策を提案する。

実証概要

上記内容に係る取り組みが滞りなく、ICT化されるか検証。ニーズ・効果等を検証し、事業スキームを構築する。

実証フィールド

市内高齢者宅

実証結果

シニアの健康状態をデジタル情報として把握し、遠隔地から健康アドバイスを行うために最適な睡眠計を検討し、比較し、最適なデバイスを検証した。今後はAI連動の可能性を含めてアプリ開発に繋げる。

測定項目:体動、心拍数、呼吸数、その他いびきなど

評価項目:睡眠の深さ、その他ストレスなど

操作性:初期設定のしやすさ、電源維持、測定開始の操作必要性、測定終了時の操作必要性、健康アドバイス者が遠隔地で測定結果を把握することができるか、消費者としての満足度など

(代表取締役増田 浩和氏)

株式会社 ロボリューション

ビジネスアイデアの概要

横方向への移動ソリューション活用により、省人化等を図る。また、展示会場での案内サービスを連携させ、高齢の方・足の不自由な方にも快適な鑑賞ができるシステムを構築する。

実証概要

自動追従モビリティを活用した展示物案内システムの有効性を検証する

実証フィールド

堺市博物館

実証結果

2021年12月に博物館で実施した展示物鑑賞体験を通して、モビリティロボットの新しいサービスの可能性を確認した。モビリティ利用者や案内を担当した学芸員からの意見も伺うことができ、今後のサービス化への一助となった。

(代表取締役 小西 康晴氏)

株式会社 テクリコ

ビジネスアイデアの概要

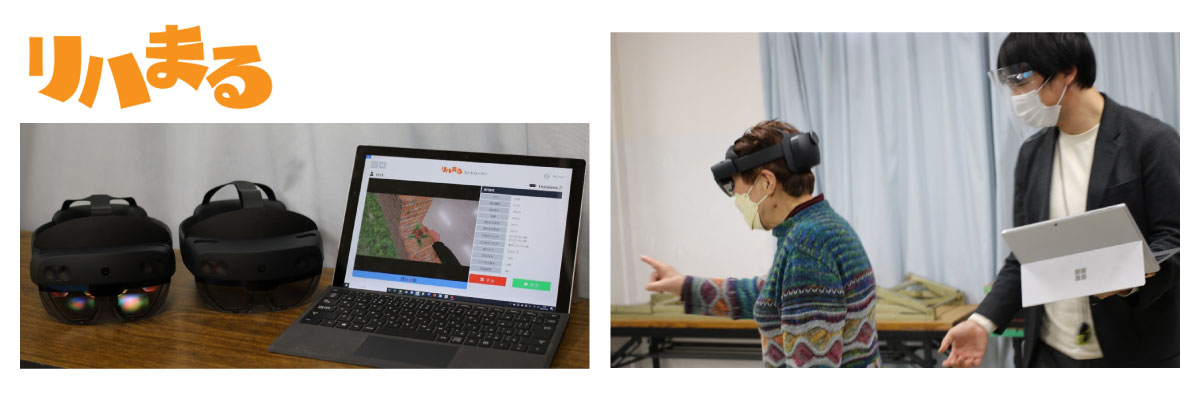

MR技術を用いた認知機能リハビリシステム「リハまる」を活用し、認知症の前段階のMCI(軽度認知障害)の早期発見を目指し、注意喚起や予防の取り組みに繋げる。

実証概要

「リハまる」でどのようなコンテンツを実施すれば、MCIの早期発見・予防の取り組みに繋がるかを検証する。

実証フィールド

堺市老人クラブ連合会に依頼。自治会館での実施と参加者への働きかけにご協力頂く。

実証結果

本実証を通して、「リハまる」のシステム運用を確認した。参加した高齢者の方からアンケートもいただき、「リハまる」を体験して楽しかったといった前向きな意見が大半であった。

(代表取締役 杉山 崇氏)

株式会社Velodash Japan | 代表取締役CEO | 関口 大樹 氏

株式会社Velodash Japan | 代表取締役CEO | 関口 大樹 氏

株式会社アプリズム | 先端技術開発部 | 上河 綾佑輔 氏

株式会社アプリズム | 先端技術開発部 | 上河 綾佑輔 氏

【写真手前】 株式会社 FMCC | 代表取締役 | 倉恒 弘彦 氏

【写真手前】 株式会社 FMCC | 代表取締役 | 倉恒 弘彦 氏

堺伝匠館にて 【左写真・右側】 Senxeed Robotics株式会社 | 営業・マーケティング | 田口 大悟 氏 と

堺伝匠館にて 【左写真・右側】 Senxeed Robotics株式会社 | 営業・マーケティング | 田口 大悟 氏 と